Luye Global Staff E-magazine

2023年9月刊

编者按:

“青年兴则企业兴,青年强则企业强”,青年员工是公司的新生力量,为公司带来生机和活力;青年员工的敢做敢为,不断超越,是企业发展的内驱力。在绿叶就有这样一群勇往直前,充满激情的年轻人在各自的岗位上发光发亮。本月我们有幸邀请到来自集团不同板块的几位年轻员工代表,带我们一同感受绿叶新力量。

Q:欢迎各位同事参加本月的员工采访,请先做个简单的自我介绍。

黄:我叫黄炳皓, 2018年加入公司,目前在绿叶制药的苏州办常规药事业部担任学术专员,到现在已经有5个年头了。

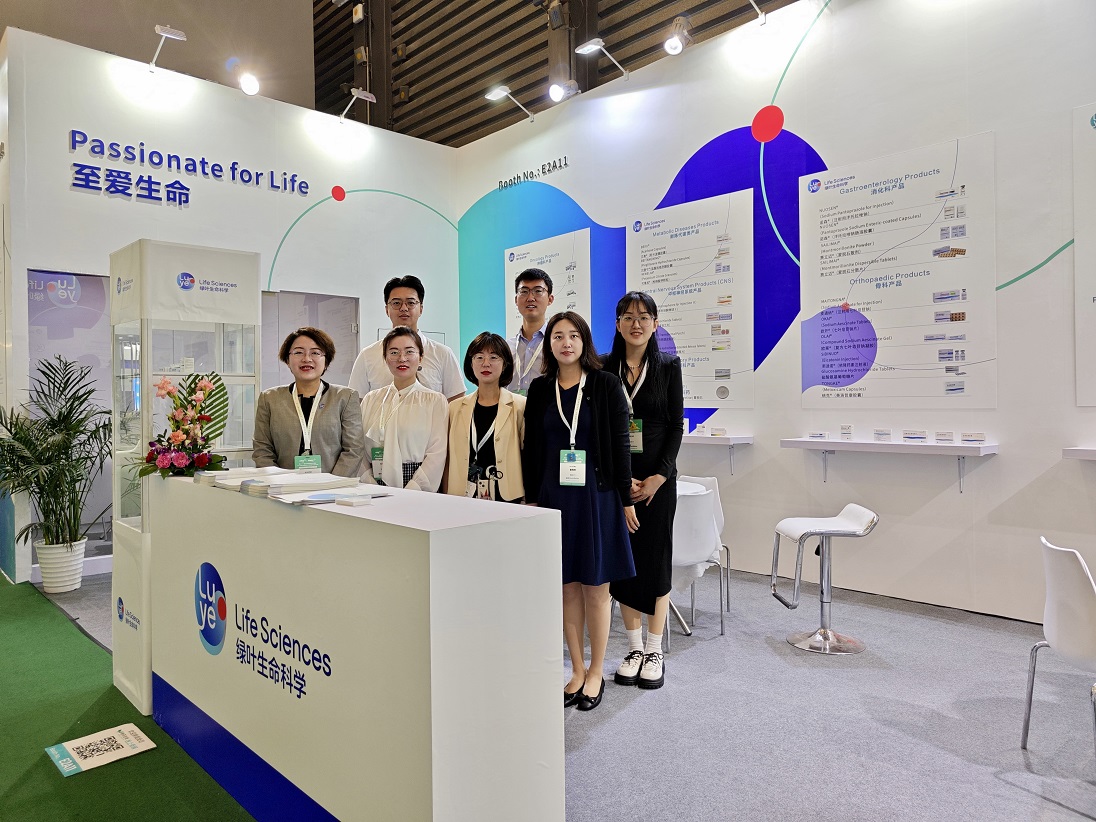

王:我叫王爱磊,我是2012年7月加入公司,目前任职于青岛绿叶上合医药科技有限公司,负责“一带一路”国家的市场开拓工作,同时承担生科集团国际贸易部的进出口业务工作。

杨:我叫杨一飞,2020年博士毕业后直接加入了集团研发新药发现研究部大家庭,目前主要从事新分子实体方向的药物设计与开发。

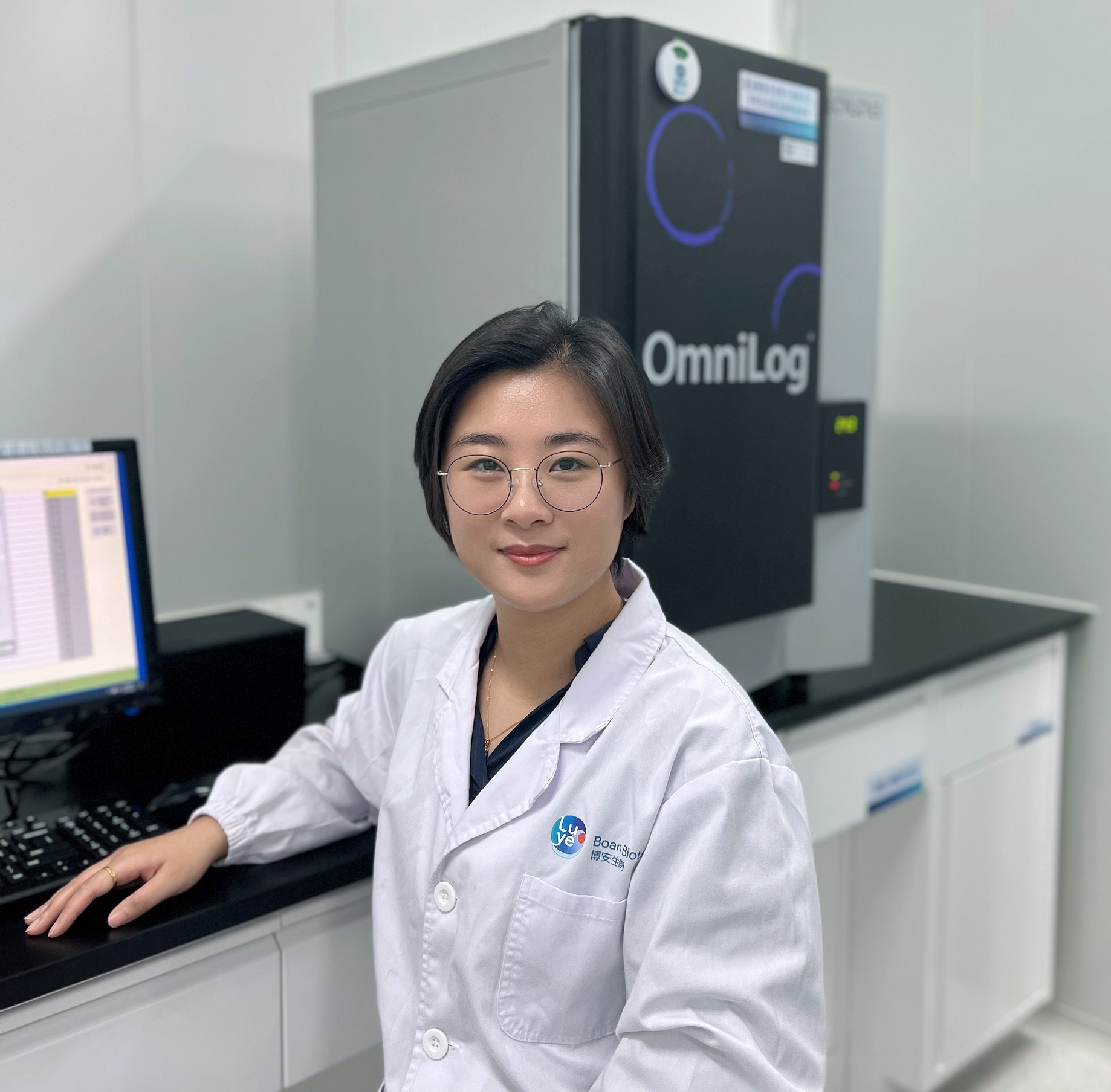

于:我叫于洁,2014年以应届生的身份加入公司,目前在博安的质量管理部担任生测检验室主管,主要负责博安的生测检验和综合业务的管理。

郑:我叫郑继宝,我于2010年毕业于山东省中医药大学针灸推拿学院,毕业后一直从事中医相关的工作。我于2019年9月入职烟台华医康复医院中医科,目前在住院部为患者提供针灸诊疗服务。

Q: 黄老师,请您用三个关键词来概括学术专员这份工作,自18年加入绿叶至今,您在工作中有哪些收获和体会?

黄:如果要用三个词来概括我这五年的一线工作,我想应该是学习、机遇和把握。五年来我在这个岗位上获得的成长是阶段性的,第一阶段是在我毕业后刚加入公司的那段时间,虽然我本身专业是药学,但对于工作中的实操部分并不熟悉,在领导们的支持下,我不断学习公司产品的销售方式,用了将近两年的时间收获了很多知识和技能。第二阶段是在2019-2020年,当时受外界政策影响,我所负责的产品在当地的业务量跌倒了谷底,这段时间里我并没有退缩,而是将变化变成机遇,不断想办法去解决我们所面临的问题,在这过程中也得到了公司的支持,之后终于将产品销量拉回到原来的水平,因为我自身的努力以及领导层的支持,我们的业绩取得了不错的成绩。第三阶段的关键是把握,当产品做到一定峰值的时候,我们不能沾沾自喜,停滞不前,否则可能会失去客户或受到竞争对手的威胁,我需要不断调整策略维稳产品销量,把握住现有市场,并不断寻找上升的机会。

Q:于老师,自2014年加入公司之后,您在集团内承担过不同职责,在这过程中您获得了哪些成长?您如何看待工作过程中的团队合作?

于:加入绿叶后,我发现公司对于员工的学习发展一直保持开放的态度,只要你想学并且有能力承担新工作,公司就会给你机会。从入职到现在已经快10年了,在这个过程中,通过不断学习,我也积累了丰富的微生物相关经验。

刚入职时我就参与了微生物鉴定体系的搭建,当时国内很少有企业开展这项工作,难度很大。为了完成这项工作,在上级领导的支持和指导下,我获得了不少与业内专家沟通学习的机会,在后续推进工作的过程中,通过不断和专家们就难点进行交流,结合自己的专业知识以及对于国内外法规的学习,最终在各相关部门的有效配合下,完成了微生物鉴定体系的搭建。博安成立之后,我们也快速完成了博安的微生物地图和鉴定体系的建立,为生产过程中的微生物控制提供依据,也对无菌保障起到了关键作用。我觉得工作中要持续保持好奇心和内驱力,这能推动我在工作中不断学习和成长。

谈到工作中的团队合作,随着近几年博安两款产品的陆续获批上市,我深刻感受到了团队合作的重要性。国内生物药的竞争一直非常激烈,这就要求我们各个部门需要保持密切的配合与沟通,与时间赛跑。博安在未来还将迎来多个产品的上市,我们也将持续配合各项工作,助力产品顺利获批。

Q:如果将药品从研发到上市的过程比作一场逐梦之旅,那么杨博士您所在的新药研发部门就是梦开始的地方,请您结合在药物研发的经历谈谈新药研发的挑战和乐趣。

杨:新药研发是整个药物开发的源头,它的挑战分为两部分。从自身而言, 2020年毕业后我就加入了集团研发从事药物设计的工作,当我投入现实工作时才意识到学校里的知识是远远不够的。因为药学融合了多学科知识,除了药物设计,我们还需要了解知识产权,生物学的生物机制,要考虑上市后的市场价值以及各种其他领域的知识。在这个过程中我发现自己需要学习的地方还有很多,虽然工作中遇到了诸多挑战,但我也因此收获了很多。

另一方面,整个医药行业都在面临着挑战,因为国内的制药行业相较于发达市场起步较晚,所以我们要比前人花费更多的精力和物力去开发出更有优势的项目。我们的项目需要做到创新化和差异化,这就要求我们从选择靶点,设计差异化的分子,以及利用集团优势的制剂技术等方面做出综合的考量和运用,更加有效推进项目的立项与发展。

在这过程中我们也能感受到工作的乐趣,新药的探索和研发就好比生命的孕育,在从无到有的过程中赋予其特色和优势。前段时间我们就完成了一个新项目的靶点设计和化合物筛选合成,并最终获得了LY立项,这相当于将课本上的理论知识用于实践并得到了证实,也就是新药发现的乐趣所在。

Q:王经理,您的工作涉及和国际团队的跨集团/跨部门合作,请分享与此相关的事例,并谈谈您的体会和收获。

王:去年三季度时我所在的青岛绿叶上合配合集团制药以及诊断共同完成了一个跨BU的合作。当时制药的亚太团队表示有一个在菲律宾的客户需要购买一批诊断试剂盒,而诊断旗下的赛润有对应的供货资源。于是我们一拍即合,展开了分工合作,制药团队负责沟通菲律宾客户的需求,诊断团队负责前端供应商的对接,而我所在的部门负责将国内的防疫物资出口至海外市场。去年国内由于疫情管控,国家对于出口至海外的供应商资质和物资审查是非常严格的,但我们依然在很短的时间内将内外部相关的6家公司对接到一起,高效完成了这项任务。我们之所以能够如此高效完成这样一个跨部门跨BU的合作,是因为大家在接到任务之初就有非常明确的共同目标,并且在推进的过程中也一直积极保持公开透明的信息沟通,这样才能确保任务的顺利完成。

Q: 郑医生,您为何会选择成为一名中医师?您是如何理解中医的传承与创新?又是如何将这一理念融入到现实工作中呢?

郑:我第一次接触针灸是小学二年级的时候,当时我们村里有个赤脚医生擅长针灸,有一次我去拿药的时候看到他给老人做扎针治疗,只做了一次,老人的腰痛就缓解了很多,这给我留下了很深的印象。高考选择专业时正好看到山东中医药大学有针灸推拿专业,我就义无反顾地选择了这个专业,毕业后也一直在这个领域工作。

谈到中医的传承,我认为中医是中国传统文化的重要组成部分,当下看来中医的传承要重于发展,在业内一些中医专家的努力之下,我们的传承还是有所推进的,比如著名中医学专家符仲华所发明的浮针疗法结合了传统针灸学和现代医学,用一次性的针具在局限性病痛的周围皮下浅筋膜进行针刺疗法。我在2022年的时候报名参加了浮针培训班,并在后续的工作中将其运用于临床治疗中。我记得曾经有个50多岁的女患者因为颈椎问题来到了华医康复就诊,我使用浮针为她进行了治疗,经过几次治疗之后她的颈椎问题得到了明显改善,连睡眠状况都比以往好了很多。我很高兴可以尽我所能为给更多患者带来更好更快的治疗。

郑继宝为病人进行康复治疗

Q:各位同事作为公司年轻一代的员工代表,请结合各自的工作经历谈谈青年人的特质对于企业发展起到了哪些作用?

于:我的团队里大多数伙伴都是90后和00后,我所看到的同事们并不像网上所说的那种佛系躺平式年轻人,他们都具备很多优秀的特质。他们吃苦耐劳,我们部门的工作其实很繁重,很多交到我们手头的工作都很紧急,但是团队里的年轻人们面对困难都不怕辛苦。记得2021年博优诺获批的时候,需要在获批的10天内发货,我们部门负责外包材的检验放行,这其实是一项费时且繁琐的工作,团队内的同事们为了及时完成这项任务,早上不到六点就来到公司,以便于第一时间接到外包材完成检验,最终在各部门的配合下,包材到货当天即完成了检验放行工作,助力博优诺10天内发货。这些年轻人还乐于接受新事物,勇于创新,我们在生产过程中需要对中控样品进行细菌内毒素检验,样品量很大。为了提升工作效率,团队成员进行了一系列调研,终于发现一款国外的全新快速检测设备,经过一系列内外沟通,我们最终成功引进了这台设备,并快速完成了方法开发,目前这项技术在山东省内处于领先地位,烟台市我们是首家使用,团队的成员们通过不断的方法革新,有效提升了工作效率,为后续项目的加速上市提供了重要的支持作用。

于洁及其团队合影

杨:其实从近些年的国家政策就可以感受到,国家正在鼓励更多的年轻人投入到科研项目,像我们新药发现研究部也是如此,每年我们都会从各大名校引进应届博士生,这些年轻人虽然工作经验较少,但他们所具备的专业能力和思维模式却更具有发散性。这些年轻人可以在工作过程中提出具有差异化的新思路,这样更有利于项目的创新性。此外,我觉得工作中接触到的年轻人都非常有拼劲和干劲,以我们部门为例,我们日常工作中会有不同的工作群和项目群,大家都是一天24小时随时在线的,我们会随时在群内交流其他部门提供的实验最新结果以及项目相关的国际前沿讯息,这种实时交流有助于充分及时把握项目的国际化进展,有利于项目的后期开发策略布局。

集团研发就在研项目进行沟通讨论

黄:我觉得年轻人对于未知事物既渴求结果,但也存在着对于未知的恐惧感,这是我刚开始从事一线工作时的感受。我认为克服恐惧感的方法就是明确自己想要做什么,确定目标,然后利用与之匹配的资源和工作方式,在工作中达成我想要的结果。

王:大家平时在网上可能都看到过所谓佛系打工人和躺平的段子,但其实我和我身边的青年人在工作中都是非常有激情的,大家都是争着抢着去工作。加入绿叶的这11年,我深刻感受到职场和学校生活的天壤之别,每当我完成一项工作,就会发现自己又获得了提升。因此我也会以此鼓励部门的年轻人不断进步,因为他们的潜力真的是无限的。

王爱磊及其团队于展会合影

郑:因为我一直在中医行业工作,所以想结合自己在工作中的观察谈谈这个问题。我发现很多从事中医的年轻人都更偏内敛一些,这种内敛的性格特质可以让我们沉下心来更好的去研究和学习。 孙思邈所著的《大医精诚》里有一句话:“读方三年,便谓天下无病可治;及治病三年,乃知天下无方可用”,这句话准确形容了中医学院学生的心路历程。刚就业时我们觉得这天下没有治不了的病,但当我们真的从事了几年临床工作之后,会感觉好多病我们根本治不了,这就需要我们认识到自己的不足,不断学习,不断提高自身能力。华医康复经常会邀请外部知名专家来给我们讲课,这有效提升了我们的专业知识和技能,从而使得我们可以更好地造福于患者,为他们减轻病痛,帮助康复病患早日回归正常生活。

Q: 最后请各位同事分享各自对于未来的期望。

王:因为我现在的工作更偏重于销售,所以提到对于未来的期望,我首先想到的就是实现一个小目标。青岛绿叶上合自成立至今已有两年,在这段时间内我们的业绩已经实现了两个翻番,未来期望在部门领导的带领下,以及集团各部门特别是各工厂的支持下尽快实现一个亿的小目标。

杨:接下来的这一年,我希望可以把手头的在研项目推动到LY立项阶段,为集团明年的30岁生日交出满意的成绩。

黄:对于未来,我不会满足于现在所取得的成绩,而将会更加努力把握住更多机会,实现业务上的进一步增长。

于:博安生物目前还有多个待上市的产品,每个产品从前期研发到生产都倾注了团队每个成员的很多心血,希望这些产品未来都能顺利开花结果,也希望集团通过多元化国际化的发展战略,在国际化的道路上越走越远,实现我们成为最受尊敬的全球领先制药企业的愿景。

郑:从我加入华医康复至今,我们每年接诊的康复患者数量已经实现了成倍的增长,这得益于社会以及政府对于康复产业的重视以及相关宣教工作的普及。未来希望华医康复可以随着整体康复产业的发展实现进一步的增长,在山东乃至全国的康复领域都能占有一席之地,我也希望可以运用自己掌握的知识和技能造福更多患者